【対談 スターティングオーバー 荒木社長×ファンくる 山口】繁盛店づくりのカギは「自走できる組織」~現場力とデータ活用~

今回は、株式会社スターティングオーバーの荒木社長をお迎えし、「繁盛店づくりに欠かせない、自走できる組織に必要な要素とは」をテーマに、株式会社ファンくるの代表 山口との対談を行いました。

荒木社長は、大学1年生のときに牛丼チェーン「吉野家」でのアルバイトをきっかけに飲食業界に魅了され、アルバイト店長としての活躍を経て、現在では25年の経験を誇る業界のプロフェッショナルです。

本記事では、現場力を高めるための“データ活用”の重要性や、「ファンくる」導入による変化、繁盛店づくりにどう活かしているかについて伺いました。

現場力を高めるカギは「データ活用」

「ファンくる」導入の背景

スターティングオーバー様の導入に至るまでの課題は、主に以下の2点でした。

①新業態・新商品の検証

②現場の標準化と顧客評価の可視化

スターティングオーバー様では、新業態の立ち上げを担当し、現在3業態・22店舗を展開しています。しかし、業態ごとに特性が異なり、社員のバックグラウンドも多様であるため、店舗拡大に伴う組織機能の最適化が課題となっていました。新しい業態が市場に受け入れられるために必要なことや、直面している課題を把握するための「客観的なデータ」が不足しており、従来のやり方では経験則に頼るしかありませんでした。

改善の方向性も曖昧になりがちで、PDCAが回らない状態だったのです。

また、多店舗展開が進む中、運営品質の均一化や、店長が自律的に改善できる仕組みづくりも急務となっていました。これまでは紙のアンケートでお客様の声を収集し、エクセルで分析を行っていましたが、手間がかかるうえに、深堀りしたデータ取得には限界がありました。

さらに、「ファンくる」は、かつて「ROI」という社名で吉野家の研究部門と連携していた実績もあり、その信頼性の高さも導入の後押しとなりました。

「ファンくる」で得られた2つの重要な気づき

「Fancrew CR」を導入したことで、スターティングオーバー様では2つの重要な気づきがあったそうです。

①本部の意思決定を支える可視化と優先順位の明確化

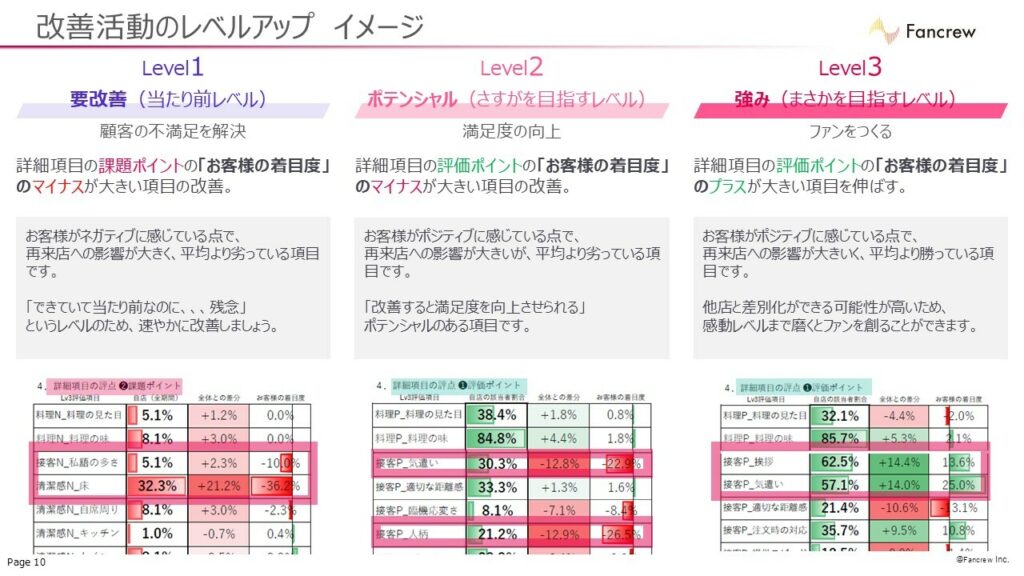

「ファンくる」によるアンケート分析を通じて、業態ごとの課題が明確になり、優先順位をつけて取り組むべき施策が見える化されました。

本部は効率的かつ論理的に改善策を決定できるようになり、店舗指導にも一貫した方向性を示すことが可能になりました。

従来のように、月1〜2回のアセスメントに頼るのではなく、データに基づく具体的なアドバイスを店長に伝えることで、現場での納得感も高まりました。その結果、売上や営業利益にも良い影響が見られています。

②店長の自律的な改善力の醸成

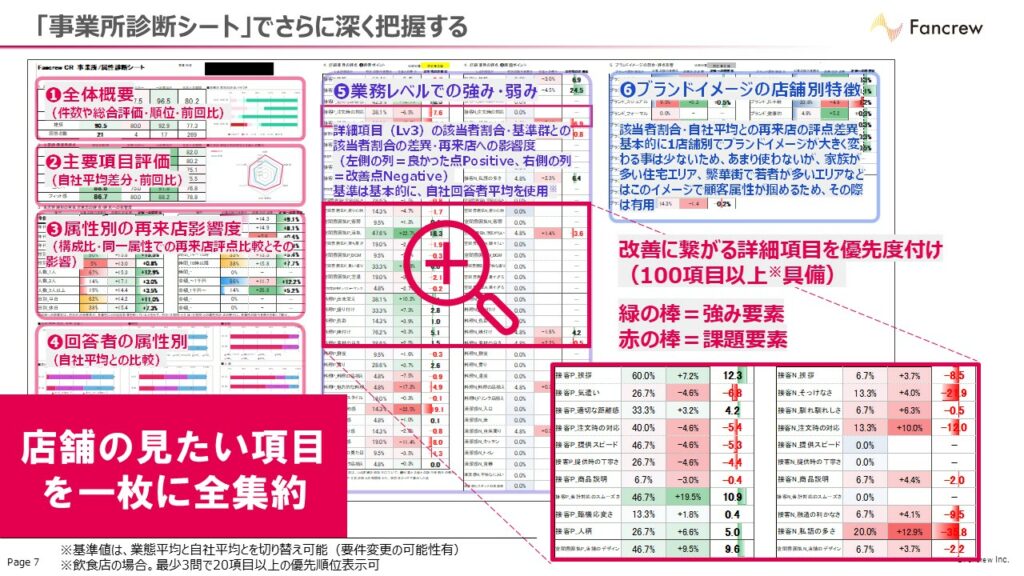

「事業所診断シート」を通じて、店長が自らアンケート結果を分析し、改善策を考える力が育まれました。これは、経営層からの指示よりも、店長自身に強く響き、自発的な行動を促すものです。

また、「ファンくる」の勉強会では店長たちの集中力も高まり、業態改善への前向きな姿勢が見られました。

「ファンくる」の顧客アンケートは、単なる“良い/悪い”の評価にとどまらず、「再来店意向」との相関を可視化できるため、改善すべき点をより具体的に把握できます。そのため、店長たちのモチベーションが向上し、売上や運営の質の向上にもつながっています。

また、Googleの口コミとは異なり、顧客が“従業員に直接伝えたいこと”が集まる点も、「ファンくる」ならではの大きな価値です。

「納得感」が生む、データに基づく本質的な改善

「ファンくる」独自の分析技術によって、ブランドや店舗の改善ポイントが明確化され、優先順位も整理されました。

荒木社長は、「事業所診断シート」によって店長が納得感を持ち、自ら改善に向けて動き出せた点を大きな成果と語ります。

【改善事例】

ある店舗では、次のような課題が挙がりました。

- 提供スピードの遅さ

- 店員のそっけなさ

浮き彫りになった課題に対して、以下の改善を取り組むことによって売り上げも向上したそうです。

▼提供スピードの改善

店舗サイズや利用シーンに応じて、より迅速な対応が求められることが明らかに。そこで、以下のような施策を実施しました。

・チャーハンの提供方法を見直し、スピードアップ

チャーハンは毎回あおって提供することが大切ですが、トッピング用の肉を事前に準備することで、同時に2皿提供できるようになり、作業効率が向上しました。

▼接客の質向上

「店員のそっけなさ」の原因の一部が「オーダー用タブレット」にあると判明し、次の対策を講じました。

・お水の提供を最初に実施

入店後すぐに水を提供することで、従業員と顧客の接点をつくり、自然なコミュニケーションを発生させることができました。

・配膳ロボットの導入

ユニークな配膳ロボットの導入により、お客様の目がロボットに向かい、店員への接客が気にならなくなったことで、そっけなさの印象を和らげることができました。

「席づくり」にも活かされるデータ

スターティングオーバー様では、店舗の「席づくり」にも「ファンくる」のデータを活用しています。

・階層図面の作成

配膳ロボットが通るスペースを確保するために、テーブル席を減らすかどうかなどの判断を、「ファンくる」のデータをもとに実施しています。

n数が200程度確保されていることで、グループ構成比も把握でき、客席構成の変更による影響を事前に予測できます。

これからの飲食業界と「自走できる組織」とは

これからの飲食業界では、現場に任せきりでも、本部の指示一辺倒でもない、「自走できる組織」が求められています。特に多店舗展開をする企業にとっては、各店舗が業績や課題を“自分ごと”として捉え、改善に向けたアクションを主体的に起こせる状態が、持続可能な成長のカギになります。

今回対談いただいたスターティングオーバーでは、店長一人ひとりが“納得感をもって”改善に向き合えることが「自走できる組織」だととらえ、その状態をつくり、現場が自ら考えることを大切にされています。荒木社長の言葉にもあったように、「人に言われて動くのではなく、自分の中で納得感を持って動けるかどうか」が、スタッフの成長にも直結します。「自分たちの現場をより良くしていきたい」という気持ちをどう引き出すかが、これからの組織づくりの焦点です。

「ファンくる」は、現場のリアルな声を可視化し、そこから主体的かつ具体的なアクションを引き出すための仕組みを提供しています。単なるレポートで終わらせず、店長が納得して動けるデータ設計を通じて、属人化に頼らない現場力の底上げを支援しています。誰が見ても一貫性あるデータに基づいたアクションが可能になることで、組織全体の成長を後押しします。

現場が考え、動き、成長していく。この循環こそが、自走する組織の本質であり、変化の激しい飲食業界において“繁盛店をつくり続ける力”になっていくのではないでしょうか。